大阪府教育委員会と河内長野市教育委員会の指導主事の先生方 学校訪問

「情報活用能力をはぐくむモデル校」としての子どもの様子や先生方の取り組みを府庁と市の教育委員会の指導主事の先生方が見に来てくださりました。ここで、訪問時に行われた授業を紹介します。

【4年生:国語「夏の楽しみ」】

整理分析:マンダラチャート

夏の楽しみの俳句を作るために、マンダラチャートを使いました。(写真①)マンダラチャートを使うことで、「夏」というテーマを多面的に見ることできた子どもたちは、テーマの俳句を書きました。整理したことで「田植え」を「どらだらけ」と表現するなどさまざまな言葉を使った作品が完成。この授業で、子どもたちは、情報を「整理する力」「まとめる力」を伸ばしていました。

【5年生:図工「みて 感じて 伝え合う」(対話による鑑賞)】

情報収集:デジタル作品

対話による鑑賞の授業です。子どもたちは、作品に出会った瞬間から「太陽に見える。」「惑星で…」「人が蹴っている」など様々な意見が飛び交いました。(写真②)その中で、「逆さまにすると・・・」という意見が出ると、子どもたちはすかさず作品を複製し、逆さまに!作品をデジタルに取り込んだよさが現れました。対話による鑑賞をしたことで作品の見方を広げた子どもたちは、自分たちの作品を鑑賞し、感じたことを友だちに伝え合いました。この授業で、子どもたちは「情報を集める力」「振り返る力」を伸ばしていました。

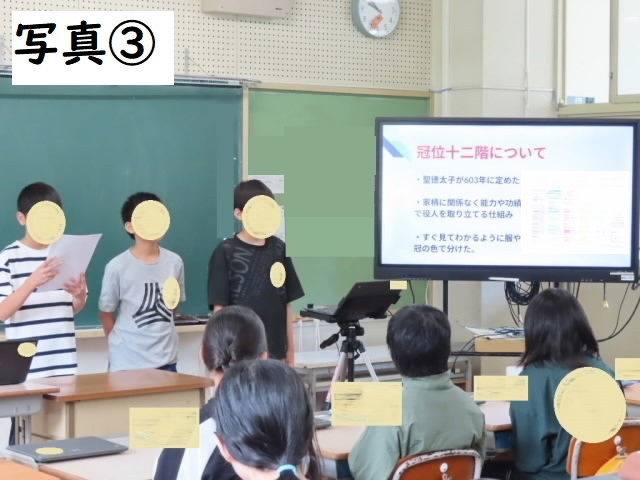

【6年生:社会「縄文・弥生・古墳・飛鳥核時代のふり返り発表」】

まとめ・発表:Googleスライド

整理分析:シンキングツールPMI(ロイロ共有ノート)

情報収集:Google検索

振り返り改善:Googleスプレッドシート

6年生では、「縄文・弥生・古墳・飛鳥」の調べたい時代を自分たちで選択し、調べたものを発表することから授業がスタートしました。(写真③)その後、子どもたちは、発表で聞いたことをPMI(シンキングツール)でまとめ、「もっと知りたいところ」をGoogle検索などで調べていました。授業の最後では、Googleスプレッドシートに今日の授業の振り返りを入力。さすがは、6年生!1時間に2・3個のデジタルツールは、余裕で使いこなします。この授業で、子どもたちは「ひらめく力」「伝える力」「ふりかえる力」を伸ばしていました。