学校の様子一覧

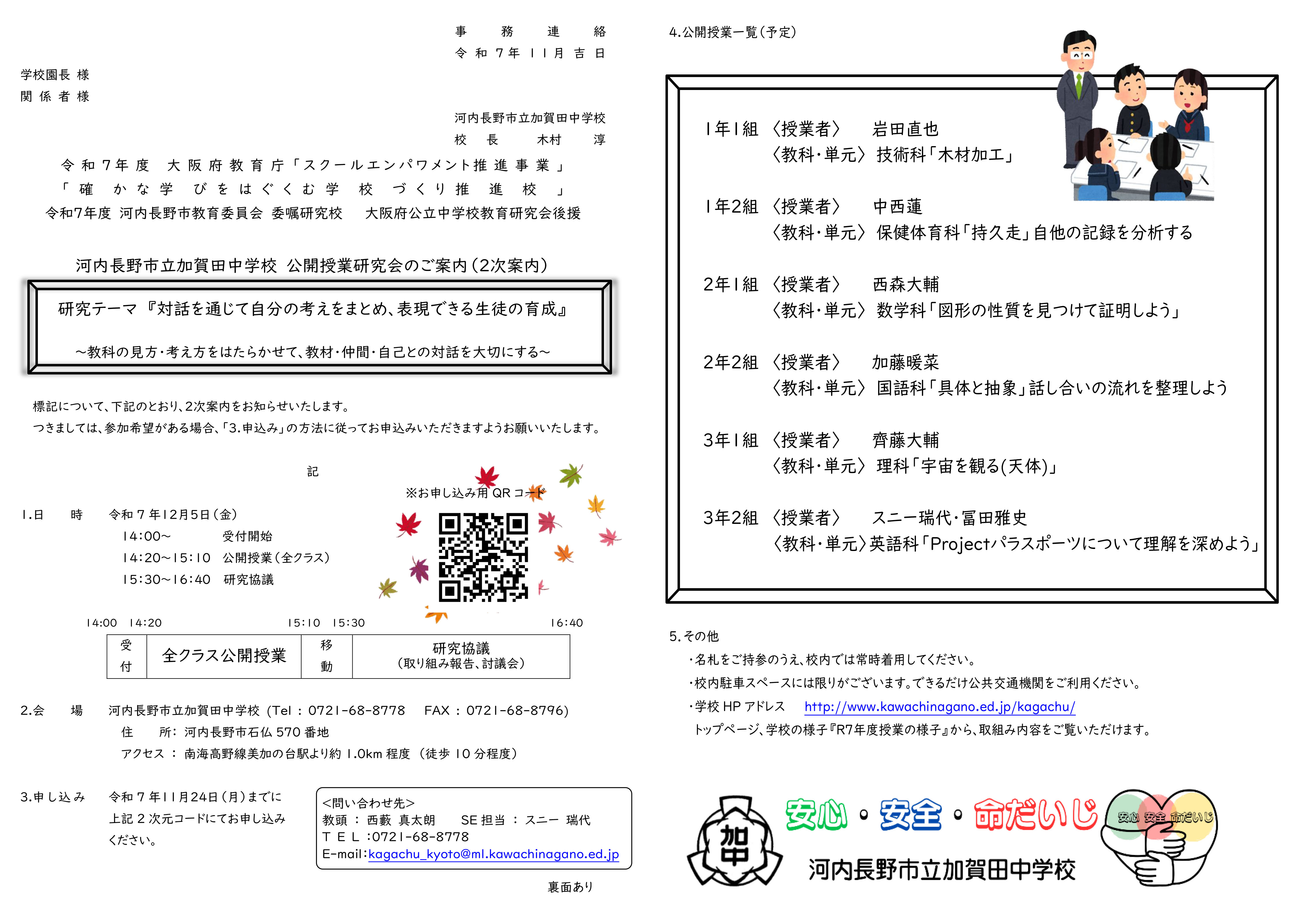

12月5日開催 研究授業のお知らせ

R7年度 授業の様子

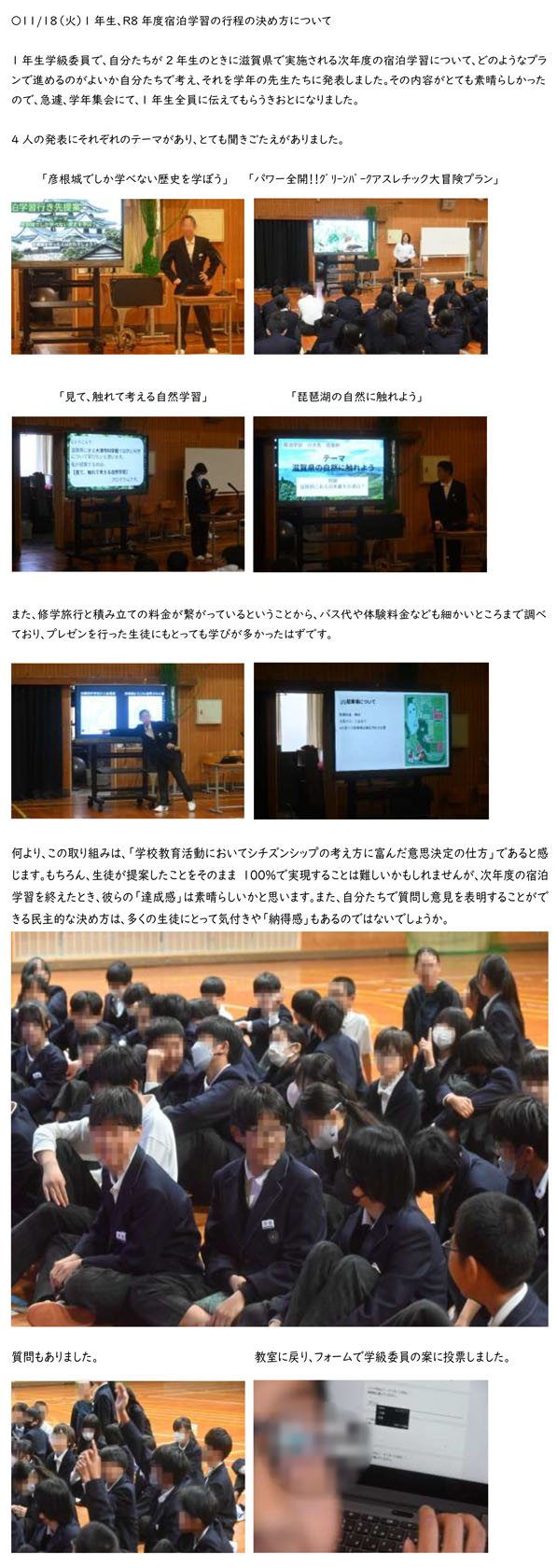

9月19日(金)、TM「確かな学びをはぐくむ学校づくり推進校」としての取組みの一環で、研究授業を行いました。

シンキングツールを用いて自分たちの考えを整理し、可視化することで、他者との対話および発表(表現)活動を行う力を高めることを目標に授業を構成しました。

また、今や世界一の人口を抱え、目覚ましい進歩を遂げている他民族国家インドの姿を大観することで、わが国との共通点や相違点を見出し、生徒一人ひとりがアジア州に生きる一員として「ダイバーシティ」を実現していくことの重要性・必要性について考えてもらう機会としました。

導入では、インドグッズを通じてインドへの関心を高める工夫を行いました。

サリーやスパイスの香りに、「コーラの匂いみたい」と生徒は興味津々でした。

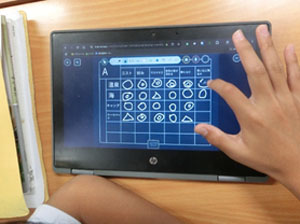

その上で、「なぜ、インドではICT(関連)産業がさかんなのだろう?」という課題に対して、ヒントカードを参考に、まずは個人で考え、その後に班で自分たちの考えをシンキングツール(クラゲチャート)で用いてまとめ、発表を行い共有し考えを深めました。

①インドとアメリカでは時差があり、交代で効率よく業務を行うことが可能であること。

②インドでは公用語の一つが英語であること。

③インドでは数学の教育水準が高いこと。

④インドにあるカースト制度に、新出の職種は影響を受けにくいこと。

また、授業終了後には教員全体で研究討議を行いました。

・ロイロノートやヒントカードの班活動における有用性

・協働的な授業を実施するための時間確保の方法

・見方・考え方を働かせる学習と、受験に対応するための授業とのバランス

12/5(金)にはTM校としての研究授業を実施します。それまでにも教員同士で授業見学を行い、授業改善の方法について協議、実践をすすめていきます。

7月8日(火)、TM「確かな学びをはぐくむ学校づくり推進校」としての取組みの一環で、研究授業を行いました。

「比較や分類、関係づけなどの情報の整理のしかたについて理解を深め、それらを使うことができる」ことを目標として、端末の思考ツールを活用して協働学習を実施しました。

①夏休みに家族で旅行に行くなら、どこがよいか。

②休日に友だちと遊びにいくなら、どこがよいか。

③学年で球技大会をするなら、どの種目がよいか。

④遠足に1つだけ持って行くなら、どのおやつがよいか。

生徒は思考ツールを活用し、自分たちの考えを分類して、まとめて発表、グループの意見の比較を行って自分たちの考えを深めていました。

また、授業終了後には教育委員会の指導主事を招いて、教員全体で研究討議を行いました。研究討議の柱として

①教材・仲間・自己との対話を通じて個の学びが深まっていたか

②自分の考えをまとめ、表現するための工夫について

③教材の見方、考え方をはたらかせていたか、またその手立てについて

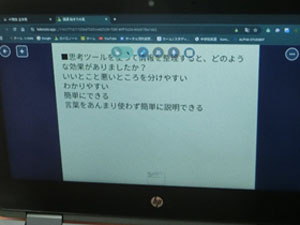

グループ討議による授業内容の振り返りでは、取り組みやすい課題設定や発言しやすいクラスの雰囲気によって教材や仲間との対話が活発にできていたこと、役割分担がありすべての生徒が参加できていたこと、思考ツールを使うことによって比較や分類など情報の整理がしやすさを生徒が実感しているようすなどのよかった点や効果的だった点を共有しました。

一方で、班活動の前に先に個人で考える時間の必要性、個人で情報の比較・分類する力をつけてそれを表現する力の育成、中間指導の時間の設定や思考ツールの用途や使い分けをしやすいように使用するものを限定してもよかったのではないかなどの改善点を共有し、授業力の向上の手立てに関して活発に意見交流しました。

R7年度の加賀田中学校の授業研究テーマは、『対話を通じて自分の考えをつくり、表現できる生徒の育成』です。

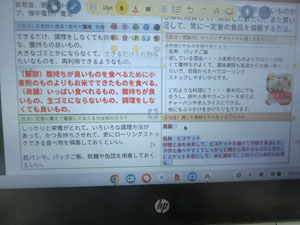

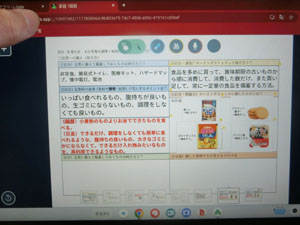

家庭科の授業では、『災害の備えについてのまとめ』として、「ローリングストック」の考えに基づいた保存食のレシピを自分で考えて、班やクラスで共有しました。

内容に関してはカップラーメン、チキンラーメンなどの内容もありましたが、高野豆腐のレシピなどでは、「水に戻すだけでいい」「戻した水に顆粒出汁を加えて、米を入れれば雑炊になり幼児も食べられる」「ずっと食べてたら飽きるけど、砂糖と一緒に煮詰めたら大学芋風になる」など

、驚かせられるような発表もありました。

その後、取り寄せた資料「防災食のこと」を配布し、非常食として必要な知識や考え方を全体で共有しました。

まとめとして、「災害に備えて備蓄しておくものは何だろう?」と全体から個人にもどす作業がありました。授業を通して、加賀田中学校の学校運営の一つのテーマである「安心・安全・命だいじ」について、生徒が真剣に考えることができる機会となりました。

R7年度 生徒の様子

style